易幟の真相1-青天白日満地紅旗

1928年12月29日、張学良が、北部政府の政府旗を、それまでの「五色旗」から、「青天白日満地紅旗(せいてんはくじつまんちこうき)」に変更する事に同意した事によりり、中国の南北政府の統一が正式に達成されたことを意味しました。単なる旗の交換の様ですが、北部が南部の支配下に入った事を象徴する出来事になりました。

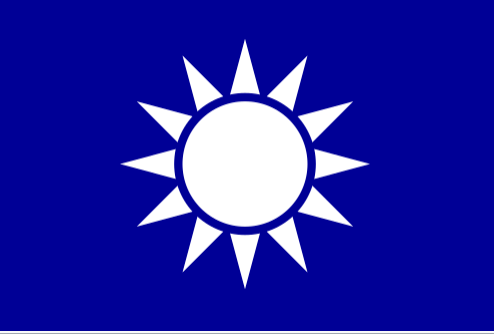

この「青天白日満地紅旗」は「青天白日旗」を元にデザインされています。「青天白日旗」は、孫文が中国革命同盟会の旗として、また、孫文が樹立した政府の旗として採用されていたもので、南部の革命派勢力を象徴する旗といえます。「北伐完成」後は、これに、満州含む北部地域での使用を想定し、「青天白日満地紅旗」として、元々の「青」の基調から、「赤」に変更されました。そして、「赤」の布地の左側に、「青天白日旗」が縮小される形でデザインされています。

これが「満州民族」にとって屈辱的となり理由は、第一に「赤」は「漢民族を象徴する色」だからです。そのため、デザインの意味としては、「漢民族による中国革命の達成」を意味します。これをかつての清帝国の支配層だった満州族の旗にするという事がどの様な意味を持つかを考えれば、民族として「屈辱」であっただろうことは容易に想像できるでしょう。

青天白日旗

青天白日満地紅旗

五色旗

一方、「五色旗」は、元は清帝国時代の軍旗で、辛亥革命により清の滅亡後から北伐まで(1912年から1928年まで)、北京政府の政府旗として制定されていた旗でした。

北京政府の政府旗である「五色旗」は「五族共和」と「民族平等」を意味し、政府の根本的方向性を象徴するものであったといえるでしょう。征服王朝の清帝国での軍隊の民族構成を考えれば、中国の5つの民族を夫々の色で表し、5つの民族が平等に力を合わせ国家を守るという意味で、5色の同じ幅のストライプでデザインしたと思われます。

赤=漢族

黄=満州族

青=モンゴル族

白=ウイグル族

黒=チベット族

五色旗

一般的な歴史理解では、北京政府は軍事政府(軍閥政府)であり、その軍事力を背景に帝国主義と独裁政権を目指したかの様な印象で理解されています。しかしながら、この政府旗が示すように、実際には、中国の5つの異民族同士が平等に存在する国を目指した、非常に民主的な思考の政府であったといえます。

その後、日本が支援し建国した満州国の国旗にも、その基本コンセプトは引き継がれました。満洲国ですので、満州族を示す黄色を基調とし、その左上に、他の4つの民族の色を配することで、満州が「5民族と協和する国」であるという国家の方針や方向性を示そうとしたといえるでしょう。

満州国の国旗

上記の旗の意味から、「易幟(えきし)」といわれる「事件」は、単なる政府旗の交換ではなく、満州族や、それを受入れた張学良にとっては、それまで国旗や政府旗を否定されるだけでなく、自分達の理想とする「中国」を否定される意味を持ったといえます。そのため、敵対して来た南部の革命政府と漢民族を象徴する旗を、満州地域の国旗として強要されることは、統一中国の必要性を理解していたとしても、相当な屈辱だったことでしょう。

増してや、父親を暗殺したであろう相手の支配下に甘んじたのですから、一旦は屈したものの、張学良や満州民族が、攻勢に転じる機会を狙っていたとしても不思議はありません。張作霖の暗殺、「易幟(えきし)」(政府旗の交換)の際には、楊宇霆など、旧北京政府の旧臣の処刑も行われました。北部での地位の確立のために、清朝の元軍人など、父親の側近的存在で、自分の味方であるはずの人物を自ら処刑するなど有得ません。

ここに記載する幾つかの例を含めて、張学良について現在も一般に理解されている史実は、「歴史写真」を元に検証し直せば、実際とはかなり掛け離れていると言わざるを得ません。張学良についても、父親の張作霖と同様、戦後、満州国が戦争責任の対象にならないよう、「反日抗日の姿勢だった」とか「蒋介石と支持者だった」という話にする必要があったといえます。

蒋介石からすれば、張学良は、満州系北方政府を支配下に置くための「手駒」であり、そのため表向きは非常に高い地位を与え、それにより、統治下にあった北方地域の不満を抑える役割に使っていたといえます。張学良を通じて間接的な北部東北部の統治を行っていたといえます。

一方、張学良は、蒋介石に下った後は、密かに日本の支援の下、満州民族の独立と建国に向けて準備を進めるため、自分の存在を「満州国独立」のカモフラージュに使ったのではないでしょうか。本へは、北京無血開城後、直ぐに特使を派遣しています。蒋介石の抗日反日姿勢により、中国内の日本人居留民に度々残虐行為を繰り返す事態も続いていたとすれば、それを脅威に感じていただろう日本政府とは、十分な利害の一致も見られます。「北伐」で敗戦した理由は、北部が軍事面でも経済面でも近代化が遅れた事が一つの要因とも言えますので、満州国の分離独立に際しては、まず、日本の軍事支援を取り付け、独立出来る体制を生み出すのが先決です。「北伐完成」の報告祭の直後から、満州地域の独立に向けて動いていたといえるでしょう。

父親を暗殺した相手に服従したかの様な張学良の姿勢は、「敵国に人質となった皇太子」の様であり、地位も生活も優遇されてはいるものの、「支配国を牛耳る為の材料」に使われていた感を受けます。その後、1931年9月の満州事変を経て、満州国の樹立、1934年3月には満州帝政開始により、かつての清帝国が実質的な復活を遂げます。

張学良は、「北伐」、「易幟(えきし)」を経て、その後は蒋介石の政府で、まるで側近の如く動いていたかの様な印象がありますが、実際のところは、満州地区の分離独立に向けて密かに動いていたと考えます。1931年9月の満州事変の前には、イタリアに接触を図っています。これは、満州国の独立後、ヨーロッパ諸国が国際承認を拒否することを想定し、密かに承認国の確保の意味があったといえます。

Wikipediaの記事に、1931年2月にイタリアのムッソリーニの娘で当時上海総領事として赴任していたエッダ・ムッソリーニと一緒に撮影した写真があります。名目は「アヘンの治療」だったようですが、1933年から1934年1月までイタリアとドイツを訪問していることが掲載されています。

イタリアはドイツとは隣同士であり、宗教的にもカソリックが基盤です。イタリアとドイツは日本がその後「三国軍事同盟」を結んだ国々であり、1936年11月には、日本、イタリア、ドイツ間で防共協定が結ばれています。これと同時期に、イタリアが満州帝国を承認しており、「歴史写真」には、イタリア在日大使と満州国大使とが笑顔で写る写真が掲載されています。これらの事実から、張学良が、満州帝国の国際承認を得る為にムッソリーニの娘と親交を深めようとし、欧州への渡航も真の目的を蒋介石に疑われず水面下で動く意図からであったと言えます。

蒋介石は、満州帝国の樹立には完全に反対する立場です。そのため、現在の歴史認識の様に、蒋介石と張学良が常に協調関係だったかは一概には言えないでしょう。張学良は、1934年帰国以降は、実弟を通じて、毛沢東率いる共産党勢力に接近しています。蒋介石と毛沢東は、かつては孫文の側近又は側近的存在であったと考えています。しかし、蒋介石は、共産党弾圧を強行し、毛沢東の2人目の妻を処刑したことから、対立構造が生まれていました。張学良は、蒋介石と敵対する相手とも接触を図っていたことが伺えます。

こうした事実を考察すれば、「易幟(えきし)」の歴史的な意味合いは、現在の認識とはかなり異なって来るのではないでしょうか。