日本軍の圧勝の真相14-徐州陥落

徐州は、5月19日の午前9時に陥落しました。徐州の総攻撃は5月17日から開始されたので、戦闘は2日程だったようです。Wikipediaによると、徐州会戦は、日中戦争中の1938年(昭和13年)4月7日から6月7日までとあります。参考文献は全て戦後出版された書籍の様です。歴史写真の資料は、当時、日本全土と中国でも流通していた月刊誌です。実際に起きていた事を伝える貴重な資料といえるでしょう。Wikipediaは訂正が必要と結論します。

昭和13年7月(1938年7月)発行 「歴史写真」

昭和13年5月(1938年5月)皇軍、徐州に入城す

記事:

五月十九日午前九時、我が兩角部隊の渡邊部隊は、岩仲部隊の戦車隊と協力、徐州城の門を突破して頑敵を蹴散らし、城頭高く歷史的大日章旗を掲げ、引續き諸隊續々入城、殘敵を掃蕩し、同日正午、全城を占據した。

写真:

寫真の(右上)徐州市街、激戦の跡を往く。

(左上)部隊長を 先頭に、皇軍堂々徐州に入城す。

(右下) 徐州市街を行進 する我部隊。

(左下)徐州入城の日、乾杯する〇〇部隊長

昭和13年7月(1938年7月)発行 「歴史写真」

昭和13年5月(1938年5月)皇軍堂々と徐州に入る

記事:徐州の総攻撃は五月十七日より開始させられたが、我が部隊は早くも同市西方の要害覇王山を占據し、此處に放列を布きて徐州城に猛射を加え、同月十九日遂にその正門を突破し、潮の如く城内に雪崩込んだ。

写真:

寫眞の(右上)軍旗を先立て、堂々城門を入り来る我が〇〇部隊の精鋭。

(左上)徐州を攻略し、行き着く間もなく、敵を東南方に駆逐しつつある我軍で、烈風ふきすさぶところ黄塵萬丈、大敵殘滅の闘志日の如く燃えて、勇氣凛々正に當るべからざるものがある。

(右下)戦火の餘燼を踏んで急進撃。

(左下)五月十九日皇軍入城直後の徐州市街である。

餘燼:残り火

徐州の陥落も南京の陥落と同様、日本の空軍による軍事施設や機関の爆撃はありましたが、陸軍の到着後は2日で勝敗が決まりました。同月の他のページには、北京⇒済南から南下した日本軍は5月21日に徐州駅で南京から北上した軍隊と合流したとの記事があります。南下ルートの軍隊は、線路に沿って移動していましたので、徐州の陥落後に、徐州駅で合流となったようです。

これらの記事から、徐州は、北上する軍隊が単独で陥落を果たしたという結論になります。蒋介石政府軍では初めから軍閥が蒋介石政府の崩壊を目的に集まっていました。日中戦争は、偶然、開戦したのではなく、ずっと以前から、計画されていたものでした。初めから「日本軍の勝利」という「結論在りき」での戦闘だったため、日本軍は蒋介石政府軍とは殆ど戦うことなく占拠出来たのです。日中戦争では、蒋介石政府軍とは極めて形式的な戦闘だったといえるでしょう。

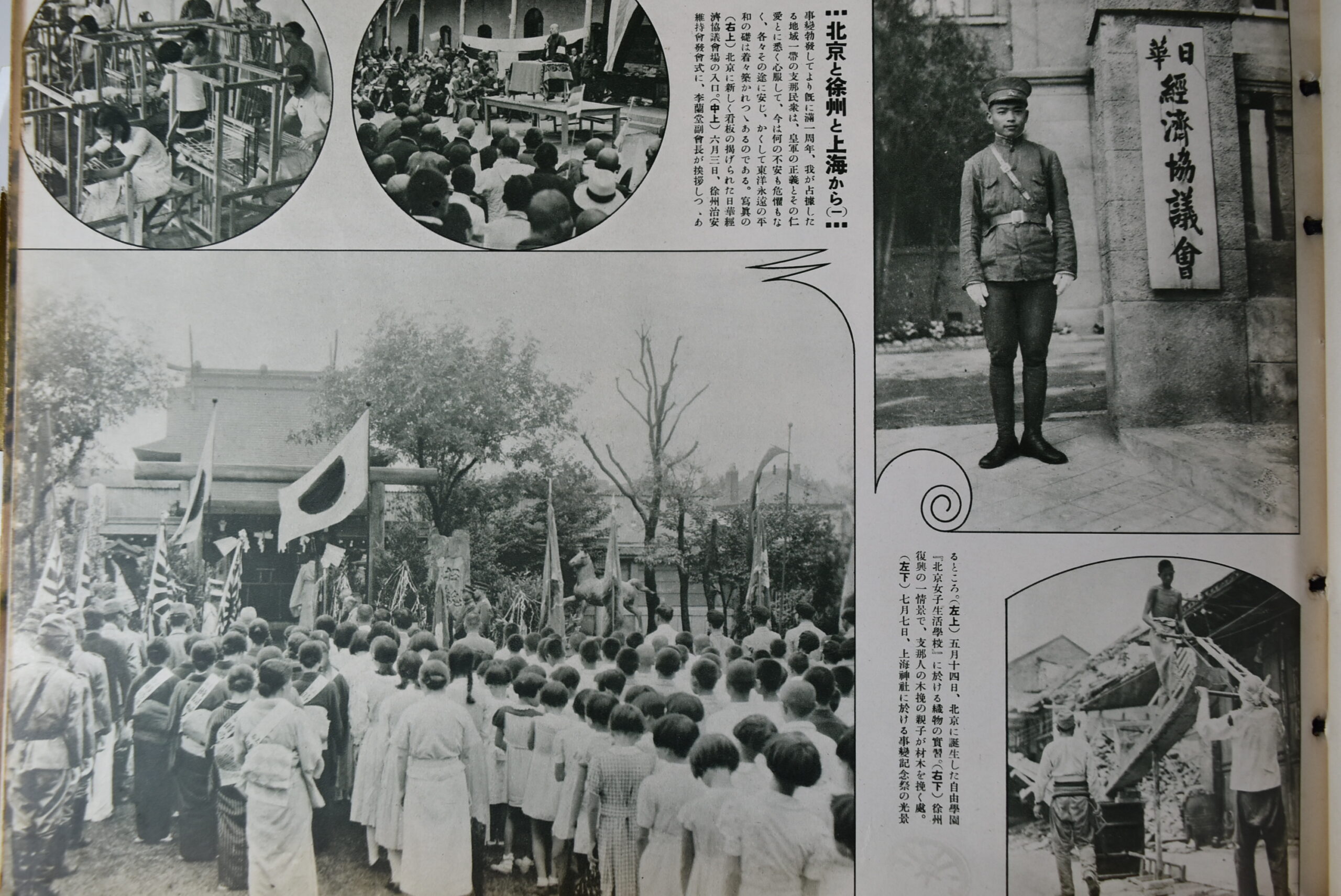

昭和13年9月(1938年9月)発行 「歴史写真」

昭和13年7月(1938年7月)北京と徐州と上海から(一)

記事:

事變勃發してより既に滿一周年、我が占據した地域一帯の支那民衆は、皇軍の正義とその仁 愛とに悉く心服して、今は何の不安も危懼もなく、各々その途に安じ、かくして東洋永遠の平和の礎は着々築かれつつあるのである。

写真:

寫真の (右上)北京に新しく看板の掲げられた日華經濟協議場(日華経済協議場)の入口。

(中上)六月三日 徐州治安維持会発会式に、李蘭堂副長が挨拶しつるところ。

(左上)五月十四日、北京に誕生した自由學園 『北京女子生活學校』に於ける織物の實習。

(右下) 徐州復興の一情景で、支那人の木挽の親子が材木を挽く。

(左下)七月七日、上海神社に於ける事變記念祭の光景

★徐州治安維持会発会の発足

写真拡大ー六月三日 徐州治安維持会発会

徐州でも、5月19日の陥落後、治安維持会が成立しました。発会の式典は翌月6月3日だったようです。

昭和13年9月(1938年9月)発行 「歴史写真」

昭和13年7月(1938年7月)北京と徐州と上海から(四)

記事写真:

(右上) 暴戻支那軍に虐げられた良民達は、我兵の姿を見ると饑を訴へ食を乞ふたが、皇軍占して治安が維持せられると、支那人の生活にも物資は次第に 豊富になり、寫真に於て見るが如く徐州警備の我が勇士達、今は反對に支那の少年達から煙草を配られてゐる。

(左上) 上海に於ける事變一周年記念日の當 日、街頭に於ける時局 婦人會員の獻金運動。

(右下)六月三日、徐州治安維持會發會式當日、日章旗や五色旗を 翳して喜ぶ帰還民達。

(左下) 北京郊外、支那事發端記念の地たる一文字山に、一大記念碑が建設せられ、小菅郷軍會々長、除幕式の綱を引きたるところ

写真拡大ー六月三日、徐州治安維持会の発会式

徐州の中国人一般市民も、蒋介石政府下では食糧難に陥いるほど、搾取されていたようです。日本軍は占領と同時に治安維持を開始し、徐州でも治安維持会を発足させました。これにより、日本軍は、都市の治安や運営は、徐州の中国人市民の管轄下に戻し、治安維持会を基にして、その後、新しい地方政府の成立へ導ていたようです。

これまでの一般的な歴史では、「蒋介石政府軍の軍閥が日本側に寝返っていた」という発想さえありませんでした。そのため、日本軍が勝利出来たとすれば、最低でも、蒋介石政府軍の三分の一の兵力は必要との考えから、日本軍が20万人だったとされたようです。しかし、実際には、日本軍は2万の兵力さえ確保出来ていたかも疑わしいです。また、蒋介石政府軍は、負ける理由など無いにも関わらず、自ら撤退していました。結果、日本軍には、実際には、殆ど被害も無かったといえるでしょう。

一方、歴史写真などで世間に発表された被害は、相当な人数の戦死者と被害額でした。日本軍にも多数の犠牲者が出たことになっています。蒋介石政府軍の総司令官だった李宋仁は、蒋介石を騙す必要があったのでしょう。蒋介石には、イギリスやフランスなど中国の植民地化政策を進める欧米諸国が支援していました。自分の政府軍が敵軍に寝返ったことが公になれば、欧米諸国に、蒋介石を支援し反撃に出る理由が出来たでしょう。その場合は、外国である日本との戦争では無く、自国内の軍事内乱鎮圧となるからです。

そのため、自分の軍隊が「寝返った」=「裏切られた」のではなく、あくまでも、外国である日本に「戦って負けた」ことにしたのでしょう。

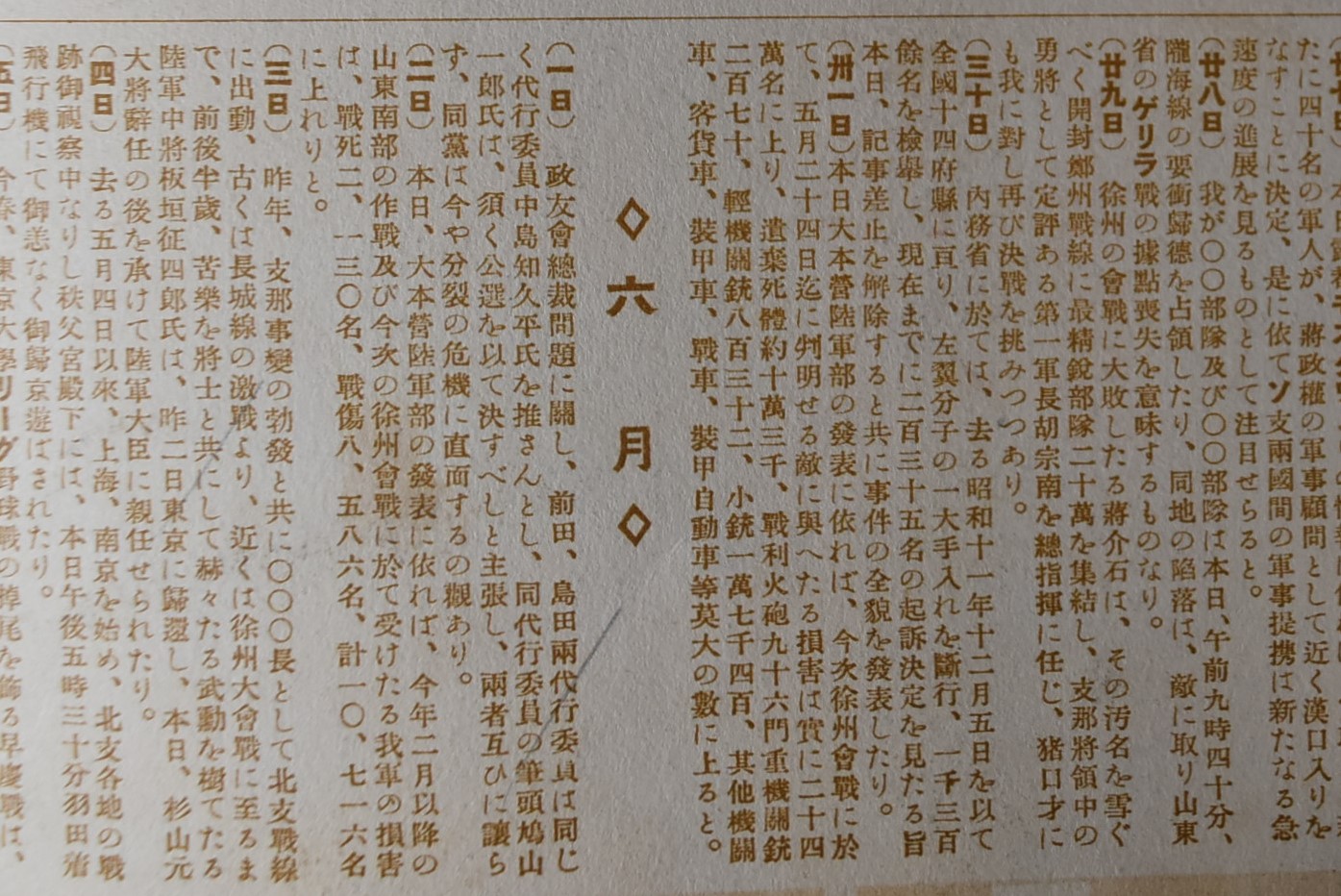

昭和13年7月(1938年7月)発行 「歴史写真」

昭和13年5月(1938年5月)世界日誌

記事:

五月(卅一日=31日)

本日大本營陸軍部の發表に依れば、今徐州戦に於て、五月二十四日迄に判明せる敵に與へたる損害は實に二十四萬名に上り、遺棄死體約十萬三千、戰利火砲九十六門、重機銃二百七十、輕機銃八百三十二、小銃一萬七千四百、其他機闘車客貨車、装甲車、戰車、装甲自動車等莫大の數に上ると。

上記は、昭和13年5月(1938年5月)の徐州攻略で、蒋介石政府軍の被害状況です。

歴史写真の記事によると、徐州大戦では、蒋介石政府軍は50万人だったようです。損害(=死傷者)は24万人、それ以外に、例の如く、城内に遺棄された死体が10万3千体。

また、大砲96門、重機銃270機、軽機銃832機、小銃1万7400丁、機関車や装甲車や戦車なども、日本軍が確保しました。

徐州攻略は、南京から北上ルートの日本軍が、5月17日に到着し、単独で戦闘した上、5月19日には占領を終えています。到着前に、空軍による軍事関係施設や機関への爆撃はありましたが、局所的な攻撃でした。

実際の攻撃はたった1~2日間であり、普通に考えれば、蒋介石軍にこれ程の大きな損害を与えることも、都市部の市民に死傷者を出すことも不可能だったでしょう。

多くの記録にも残されているように、蒋介石政府軍は、自分達の武器や装備を放棄して、完全撤退していたのです。南京でも大量の遺棄死体が発見され、大量の捕虜が投降しました。遺棄死体となった兵士は、死亡扱いの上、そのまま釈放され、一般市民に戻るか、新政府の軍隊へ吸収されたのでしょう。

六月(二日)

本日、大本營陸軍部の發表に依れば、今年二月以降の 山東南部の作戰及び今の徐州會戦に於て受けたる我軍の損害は、戦死二、一三〇名、戦傷八、五八六名、計一〇、七一六名 に上れりと。

上記は、昭和13年5月(1938年5月)の徐州攻略で、日本軍の被害状況です。

数値は、山東南部地域の占領と徐州攻略と、両方を含めてですが、日本軍の被害は、戦死が2,130名、負傷者8,586名、合計で1万716名でした。徐州攻略のみであれば、更に少ないということになります。

一方、蒋介石政府軍は合計で24万の死傷者でした。遺棄死骸も含めれば34万です。実際には「殆ど戦っていない」ので、日本軍の数値も怪しいといえますが、これだけでも、日本軍が圧倒的な勝利だったことが解ります。

また、山東省方面は、北京から済南へ抜けた南下ルートの日本軍が分岐し、1月には青島を占領していました。上記の記事には、「山東南部の作戦」とありますので、青島方面から更に南下していた軍隊があったようです。日本軍は、基本的に、中国全土の各都市を占領し、同時に、治安政府を樹立していました。これは、中国全土を、蒋介石政府支配下の中華民国から一旦独立させるためだったといえます。

日本軍は中国全域に分散し進軍していました。第二次上海事変の頃は、北部、南部、それぞれ3万程度で、中国全土で約6万。山東南部と徐州で2000名超の戦死者が出ていますが、これには軍隊での長距離の進軍による過労死や病死なども多数含まれていました。爆撃や戦闘も当然あったでしょう。しかし、この頃は、純粋な戦死は非常に少なかったと考えます。